Gary Snyder, bodhisattva sauvage

samedi 15 mars 2014

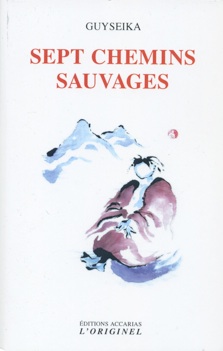

(Peu désireux de nourrir le monstre de l’Intelligence Artificielle, j’ai décidé de retirer ce texte de mon site pour n’en laisser qu’un extrait. Vous pourrez en retrouver l’intégralité dans Sept Chemins Sauvages de Guyseika (voir ici), paru aux éditions de L’Originel-Accarias en novembre 2021, et qu’il est très facilement possible de commander dans toutes les librairies ou sur internet.

Gary Snyder vient au monde à San Francisco en 1930, mais il ne s’attarde guère dans la ville. À l’âge de deux ans il suit ses parents qui ont acheté une petite ferme au nord de Seattle avec l’intention d’y élever des moutons. Très vite il se familiarise avec la nature qui l’entoure, jouissant de la grande forêt primaire qui s’étale encore dans cette région septentrionale et qui jouxte sa maison de bois. Des indiens du coin viennent souvent rendre visite à ses parents. C’est à travers eux qu’il réalise que les « premières nations » en savent souvent plus sur leur environnement, ce monde mystérieux, que ses propres parents.

Puis viennent les livres. Cloué au lit par une longue et sérieuse maladie il découvre la puissance des mots. Ils lui permettent sans bouger d’apprendre sur la géologie, les écosystèmes, les cultures amérindiennes qui commencent déjà à le hanter. En tout cas, fort de ses découvertes livresques, il se lance avec une nouvelle énergie à la découverte de la côte nord-ouest du Pacifique, ses mythes, ses animaux, ses forêts, ses montagnes. Montagnes qu’il escalade pendant son adolescence sur des chemins dont il connaît les noms indiens. Du haut de ces pics, son regard embrasse le monde et il voit les forces de vie jouant leur partition, les mouvements de la terre, du ciel, des animaux, des plantes, percevant l’interdépendance de tout ce qui existe. Il émerge alors en lui l’évidence de l’échec, de l’erreur fondamentale d’une civilisation occidentale qui voit si mal cette interdépendance et ces forces, qui traite si mal la végétation et les créatures qui la peuplent. Une amertume persistante s’établit en son cœur.

L’énergie est éternel enchantement.

Une jeune femme me demanda à l’université Sir Georges Williams de Montréal : « Qu‘est ce qui vous effraye le plus ?» Je me suis vu répondre : « Que la diversité et la richesse de l’ensemble des gênes soit détruits », et la plupart des personnes présentes comprirent là où je voulais en venir.

Le trésor de la vie est la richesse des informations contenues dans les gênes de tous les êtres vivants. Si les humains, à la suite d’un ensemble de catastrophes, venaient à survivre au détriment de nombreuses espèces animales et végétales, ce ne serait guère une victoire. La diversité donne à la vie la possibilité de multiples adaptations et réponses aux évolutions à long terme de la planète. Ainsi, dans les temps futurs, une branche de l’évolution pourrait porter le développement de la conscience à des niveaux supérieurs à celle de notre famille de primates.

Les Etats-Unis, l’Europe, l’Union Soviétique et le Japon sont accros, et leur came s‘appelle énergie : absorption massive de combustibles fossiles. Les réserves diminuant, il font des paris qui mettent en danger la santé future de la biosphère – comme avec l’énergie atomique. Ils ne veulent pas se désintoxiquer.

Depuis plusieurs siècles, la civilisation occidentale connaît un penchant irraisonné pour l’accumulation matérielle et le développement incessant du pouvoir politique et économique : on appelle cela « le progrès ». Dans la conception judéo-chrétienne du monde, l’homme doit se battre pour sa destinée dernière (paradis ? enfer ?), avec la planète comme décor à ce drame – les animaux et les arbres y étant de simples accessoires et la nature, un vaste magasin d’approvisionnement. Nourrie au pétrole brut, cette conception économico-religieuse s’est transformée en cancer : la croissance incontrôlable. Peut-être cette croissance finira-t-elle par s’étouffer elle-même, mais elle entraînera alors beaucoup de choses dans sa chute.

Pourtant, le besoin de croissance n’est pas un mal en soi. Le nœud du problème est de faire basculer, comme en ju-jitsu, la formidable poussée de croissance de la civilisation moderne en une recherche non-possessive de la connaissance approfondie de soi et de la Nature. Soi-Nature. Mère Nature. Il faut parvenir à comprendre qu’il existe de nombreuses possibilités de croissances non matérielles, non destructives - voies des plus fascinantes et sophistiquées. Cela calmerait peut-être ceux qui pensent qu’une économie fonctionnant « à croissance zéro » est synonyme de stagnation mortelle.

J’ai passé plusieurs années autour et dans un monastère bouddhiste zen Rinzai au Japon. L’ultime but de la communauté était la libération individuelle et universelle. Dans cette quête de liberté spirituelle chacun obéissait au même rythme concernant les heures de travail et de méditation. Dans la chambre du Maître on se trouvait poussé sur des sentiers périlleux vers de nouveaux et vastes domaines. La pratique était traditionnelle et se transmettait depuis des siècles - mais les réalisations en sont toujours fraîches et nouvelles. La beauté, le raffinement et la qualité de cette vie réellement civilisée n’ont pas d’équivalent dans l’Amérique contemporaine. Elle est rendue possible par le travail manuel dans de petits champs, le ramassage du bois pour chauffer le bain, l’eau du puits et les tonneaux de condiments fabriqués sur place. « Croissez avec moins », telle est la devise jamais prononcée. Dans ce monastère, j’abandonnais mes derniers doutes relatifs à la Chine.

Les bouddhistes enseignent le respect de toutes vies, y compris les systèmes de vie sauvage. La vie humaine repose entièrement sur l’imbrication des systèmes de vie sauvage. Dans son article « La Stratégie de Développement des Éco-systèmes », Eugène Odum insiste sur le fait que les Etats-Unis ont les caractéristiques d’un jeune écosystème. Par contre certaines communautés Amérindiennes présentent les caractéristiques de la « maturité » : la protection et non la production, la stabilité et non la croissance, la qualité et non la quantité. Les sociétés Pueblo, par exemple, pratiquent une sorte de démocratie absolue ; les plantes et les animaux font partie de la communauté et, à travers certains rituels et certaines danses, trouvent leur place et s’expriment lors des discussions politiques des humains. Ils sont « représentés ». « Le pouvoir à tous les peuples », telle doit être la devise.

En pays Hopi et Navajo, à Black Mesa, tout est actuellement en révolution. Le cancer dont je parlais attaque le sein de la Terre Mère sous la forme de mines à ciel ouvert. Ceci pour fournir de l’électricité à Los Angeles. La défense de Black Mesa est organisée par les indiens autochtones, de jeunes militants indiens, et les hippies. Black Mesa nous parle à travers un réseau complexe de mythes anciens. C’est un territoire sacré. Entendre sa voix, c’est renoncer au vocable européen « Amérique », et adopter l’ancien/nouveau nom du continent, « Ile-Tortue ».

Le retour à une agriculture non-industrielle de la part des hippies n’est pas une sorte de remake nostalgique du XIXème siècle. Voici enfin une génération de blancs prêts à écouter la voix des Anciens. Comment vivre sur ce continent en tenant compte que nos enfants et leurs descendants seront encore ici (et non sur la lune). Aimer et protéger cette Terre, ces arbres, ces loups, natifs de l’Île Tortue.

Une technologie saine, ralentie, en décroissance, est possible, si elle se coupe du cancer exploitation-industrie-lourde-croissance continue. Ceux qui ont pressenti cette nécessité et ont commencé, à la ville ou à la campagne, à « croître avec moins » créent la seule contre-culture valable. L’électricité destinée (aux grandes villes) n’est pas de l’énergie. « L’énergie est éternel enchantement », comme le dit Blake.